Михаил

Николаевич

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

История солдата

Мой дедушка, Пуртов Михаил Николаевич, родился пятнадцатого ноября одна тысяча девятьсот двадцать третьего года в селе Алия Сретенского района в семье знатного хлебороба Пуртова Николая Максимовича и Софьи Ананьевны. Кроме деда в семье было еще шесть детей – старший Степан, а после деда родились Леонид, Клавдия, Фрол, Анна и самая младшая Зина. К сожалению, из всех детей на сегодняшний день в живых осталось только трое: Клавдия, Анна и Зина.

Дед его, Максим, с юных лет и до старости гнул спину на богатых односельчан, был вечным батраком. Семья Пуртовых была большая и, поэтому отцу, Николаю Максимовичу, приходилось очень много работать, чтобы хоть как-то прокормить детей. Беспросветная нужда досталась бы и сыновьям Николая Максимовича, если бы не Советская власть. Великий Октябрь дал беднякам землю и машины.

Пуртовы первыми вступили в колхоз. Дедушке Михаилу тогда было всего восемь лет. Землю пахали на лошадях. В каждый плуг запрягалась тройка. Коренного нужно было направлять строго по борозде. Крестьянские дети, а среди них был и дедушка, который рос очень шустрым мальчишкой в детстве, на пахоте считались незаменимыми помощниками. Он вместе со своими сверстниками помогал отцам распахивать кулацкие наделы, стирая межи единоличных хозяйств. Вскоре на полях нашей большой Родины появились первые трактора. В колхозе «Путь к социализму» был всего один трактор, за него мечтал сесть каждый деревенский мальчишка. На учебу в МТС посылали способную колхозную молодежь. Удостоился этой чести и дед Михаил, учился он прилежно, как наказывал отец. Вечерами корпел над учебниками и схемами. А с каким трепетным волнением входил всякий раз в учебный класс, где в разобранном виде можно было увидеть, потрогать своими руками детали трактора.

Новое дело с головой увлекло моего дедушку, будущего юного хлебороба. Не терпелось поскорее вернуться в родное село трактористом. Во сне он не раз видел себя за рулем новенького трактора, представлял, как лихо проедет на нем по деревенской улице в сопровождении ликующей детворы.

Трактористов в селе встретили торжественно, но машины доверили не сразу. Деду вначале пришлось поработать прицепщиком в паре с опытным трактористом. Молодой механизатор поднимал целину, распахивал залежи, корчевал кустарники, сеял и убирал хлеба.

В статье Николая Бубнова, ветерана забайкальской журналистики, «Подвиг ратный и трудовой» говорится, что дедушка позднее вспоминал: «Это было горячее время. Тракторов не хватало. Из дома приходилось уходить с петухами, а возвращаться поздней ночью. В страдные дни на сон оставалось не больше пяти часов. Зато как радовались дружным всходам на артельной ниве, колосистым золотым хлебам. С какой удалью убирали урожай».

Вот так начинался трудовой подвиг моего деда, Пуртова Михаила Николаевича.

Война застала моего дедушку, тракториста Михаила Пуртова, в поле. В тракторной бригаде ключом кипела трудовая жизнь. Механизаторы спешили закончить вспашку паров под урожай будущего года. Приближался сенокос, на колхозных полях зрел богатый урожай. Тут бы жить да радоваться, но война оторвала хлеборобов от земли. Она вошла и в родную Алию, перешагнула порог каждого дома. Чуть ли не ежедневно до околицы на фронт провожали односельчан. На войну уходили самые что ни на есть работники, на которых держалось хозяйство, цвет села, надежда и опора колхоза. Из большой дружной семьи деда в армейский строй Защитников Родины встали сразу три ратника: отец Николай Максимович, два его сына Степан и Михаил. Так алиянские колхозники отвечали на боевой лозунг дня: «Все для фронта, все для победы!»

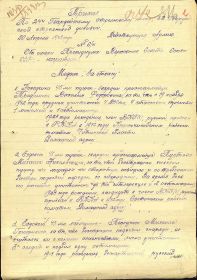

Боевой путь

Эшелоны 321-й стрелковой дивизии, сформированной в Забайкалье, на «Маньчжурке», отправились на запад. Мой дед все думал о доме, о колхозе, неубранных полях: «Эх, если б не война, через год-другой нашего бы колхоза не узнать».

Август 1942 года. В излучине Дона, на территории Клетского района Сталинградской области забайкальская дивизия остановила рвавшихся к Волге фашистов. Воины-забайкальцы стояли насмерть. В день им приходилось отбивать до десяти бешенных атак Гитлеровцев. Это были тяжелые бои. Многие земляки сложили головы на поле брани между Волгой и Доном.

Их дивизия за особые боевые заслуги была переименована в 82-ю гвардейскую… В этой дивизии было много рабочих с ПВРЗ. Бесстрашно громили фашистов боевые друзья дедушки – читинцы Кудаков, И. Иванов, И. Степко, сретенцы Г. Хлуднев, Г. Вологдин, односельчанин – Филипп Сватков, заменивший в одной из жестоких схваток погибшего командира взвода Фёдорова, тоже сретенца. За тот бой Сватков был награждён орденом «Красной Звезды».

Воспоминания

Николай БУБНОВ, ветеран забайкальской журналистики

Выпуск № 44 от 30.10.2013 г. газета «Земля».

"Подвиг ратный и трудовой"

Светлой памяти солдата Великой Отечественной и знатного хлебороба Забайкалья, Героя Социалистического Труда Михаила Николаевича Пуртова, которому 15 ноября 2013 года исполнилось бы 90 лет.

________________________________________

Первая борозда

Бывший фронтовик, а затем известный всему Забайкалью хлебороб, кавалер многих боевых и трудовых наград, Герой Социалистического Труда Михаил Николаевич Пуртов был когорты неутомимых тружеников. Бывало, слушал, с какой любовью он говорил о земле, почетном крестьянском труде, родной деревне, в которой родился и вырос, и становилось ясно: перед тобой человек, от дедов, от самой природы впитавший дар хлебороба. Для него не было ничего дороже и роднее материнского поля, на котором он еще в пору своей комсомольской юности перед самой войной проложил первую борозду на колесном со шпорами «ХТЗ». Колхозная земля стала для него по-настоящему родной. Он шел по ней уверенно, вдохновенным мастером и рачительным хозяином, подобно волшебнику заставляя колхозные нивы ежегодно давать высокие урожаи.

Дед его был вечным хлеборобом-батраком, с юных лет и до старости гнул спину на богачей. Отец, Николай Максимович, тоже успел побатрачить на кулацких десятинах, чтобы хоть как-то свести концы с концами, прокормить большую семью.

Беспросветная нужда досталась бы и сыновьям, если бы не Советская власть. Великий Октябрь дал беднякам землю и машины.

Пуртовы первыми вступили в колхоз. Михаилу было тогда всего восемь лет. Та колхозная весна осталась в его памяти на всю жизнь. Он вместе со своими сверстниками помогал отцам распахивать кулацкие наделы, стирая межи единоличных хозяйств.

Землю пахали тогда на лошадях. В каждый плуг их запрягали по три. Коренного нужно было направлять строго по борозде. Крестьянские дети, а среди них был и Миша Пуртов, на пахоте считались незаменимыми помощниками. А за трактором, впервые появившемся в колхозе «Путь к социализму», они ходили всей деревней.

Кто не мечтал на селе в те годы сесть за руль стального коня! На учебу в МТС посылали способную колхозную молодежь, комсомольцев. Удостоился этой чести и Михаил. Учился он прилежно, как наказывал отец. Вечерами корпел над учебниками и схемами. А с каким трепетным волнением входил всякий раз в учебный класс, где в разобранном виде можно было увидеть, потрогать своими руками детали трактора.

Новое дело с головой увлекло юношу. Не терпелось поскорее вернуться в родное село трактористом. Во сне он уже не раз видел себя за рулем новенького трактора, представлял, как лихо проедет на нем по деревенской улице в сопровождении ликующей детворы.

Трактористов в селе встретили торжественно, но машины доверили не сразу. Михаилу Пуртову вначале пришлось поработать прицепщиком в паре с опытным трактористом. Молодой механизатор поднимал целину, распахивал залежи, корчевал кустарники, сеял и убирал хлеба.

Горячее было время, – вспоминает Михаил Николаевич. – Тракторов не хватало. Из дома приходилось уходить с петухами, а возвращаться поздней ночью. В страдные дни на сон оставалось не больше пяти часов. Зато как радовались дружным всходам на артельной ниве, колосистым золотым хлебам. С какой удалью убирали урожай.

Война стучалась в каждый дом

22 июня 1941 года застал тракториста Пуртова в поле. В тракторной бригаде ключом кипела трудовая жизнь. Механизаторы спешили закончить вспашку паров под урожай будущего года. Далеко окрест пахло свежевспаханной землей. Луга и елани пестрели разноцветным ковром полевых цветов, от которых при малейшем дуновении ветерка тянуло дурманящими ароматами чудесного забайкальского лета. Приближался сенокос, на колхозных полях зрел богатый урожай. Тут бы жить да радоваться. Но война оторвала хлеборобов от земли.

Она вошла и в Алию, перешагнула порог почти каждого дома. Чуть ли не ежедневно до околицы на фронт провожали односельчан. На войну уходили самые что ни на есть работники, на которых держалось хозяйство, цвет села, надежда и опора колхоза. Из большой дружной семьи Пуртовых в армейский строй защитников Родины стали сразу три ратника: отец Николай Максимович, его сыновья Степан и Михаил. Так алинские колхозники отвечали на боевой лозунг дня: «Все для фронта, все для победы!».

…Эшелоны 321-й стрелковой дивизии, полностью сформированной в Забайкалье, вот уже несколько дней спешат на запад. Давно позади Иркутск, Красноярск, Новосибирск. Где-то в первых вагонах слышится дружная песня про славное море - священный Байкал. Молодой солдат Михаил Пуртов думает о доме, о колхозе, неубранных полях: «Эх, если б не война, через год - другой нашего бы колхоза не узнать». Пальцы тракториста невольно сжимались в кулаки, в сердце росло нетерпение поскорее сразиться с врагом.

Август 1942 года. В излучине Дона, на участке деревень Лопухи, Старо-Григорьевка, Ново-Григорьевка, Клетского района Сталинградской области забайкальская дивизия остановила рвавшихся к Волге фашистов. Остановила и ни на шаг не отступила с этого рубежа.

«В день нам приходилось отбивать до десяти бешеных атак гитлеровцев, – рассказывал Михаил Николаевич. – Сотни фашистских самолетов терзали донскую степь. Кажется, на нашем рубеже не было клочка земли, не изрытого воронками. Но мы, забайкальцы, не дрогнули, не только выстояли, но перешли в наступление.

Как сейчас вижу голую равнину, а где-то впереди нас закопавшиеся в землю немцы. Большая надежда была на нас, артиллеристов (я был ездовым в расчете одной из 45-миллиметровых пушек). Тяжелые это были бои. Многие мои земляки-забайкальцы сложили головы на поле брани между Волгой и Доном. Здесь меня наградили медалью «За отвагу», здесь же наша дивизия за особые боевые заслуги была переименована в 82-ю гвардейскую.

В нашей части было много бывших рабочих с Читинского паровозовагоноремонтного завода. Бесстрашно громили фашистов мои боевые друзья читинцы Петр Кудаков, Иван Иванов, Иван Степко, сретенцы Григорий Хлуднев, Григорий Вологдин, мой односельчанин, участник боев на Халхин-Голе Филипп Сватков, заменивший в одной из жестоких схваток погибшего командира взвода Федорова, тоже земляка. В том бою коммунист рядовой Сватков, выполняя воинский долг, принял командование взводом на себя и успешно справился с боевой задачей. За смелость и находчивость в этом сражении его наградили орденом Красной Звезды…».

Однополчанин артиллериста Пуртова наводчик орудия С. Мурандинов только в одном бою подбил три вражеских танка. К. Степанов прямой наводкой из своего орудия уничтожил до батальона фашистской пехоты. Без промаха разил врага и расчет «сорокапятки», в котором служил Пуртов. Для каждого из них город на Волге был частицей Родины.

Из воспоминаний Константина Павловича Степанова, однополчанина Пуртова, бывшего наводчика орудия, проживающего на станции Карымской:

«Однажды мы с батареей попали в засаду. Шли ночью, луна то выглянет из-за туч, то спрячется. Не знали, что обстановка изменилась. И мы вместо нашего тыла нарвались на немцев. Они пулеметным огнем нанесли нам ощутимый урон, побили многих лошадей и бойцов. Один лишь ездовой Михаил Пуртов каким-то чудом сумел прорваться на своих конях сквозь вражескую засаду, проскакал по немецким тылам невредимый, вышел к своим, а главное пушку не потерял».

Возвращение в родное село

Во многих боях участвовал гвардеец. Домой вернулся в июле 1944 года по ранению. Всю дорогу, от Тбилиси до Сретенска, солдату не давала покоя строка в документах: «Инвалид второй группы», Это в двадцать-то один год! Но как сошел с поезда, на душе полегчало. Домой пошел пешком, напрямую, через березовые перелески и колхозные поля. А как увидел на лугах одних стариков, женщин да детей, коров в упряжках, совсем о ранах забыл. Поля не узнал. Пырей задавил их. Подумал: «И тут будет горячий бой». В селе не досчитался многих домов: солдатки разобрали на дрова. Узнал о гибели односельчан. Не обошла похоронная и дома Пуртовых: на фронте геройски погиб старший брат Степан.

Снова сел на трактор. Нелегко было, открылись раны, но не слег в постель сталинградец. Выдержал ту первую после фронта трудную страду, когда дневал и ночевал в поле, словно желая отогреть землю, заставить ее плодоносить вдвойне. И своего добился.

Много встреч было у меня с этим замечательным человеком: у него дома в родном селе Алия, на полевых станах колхоза, а чаще прямо в поле, там, где решается судьба урожая. В память о тех встречах остались опубликованные в разные годы интервью со знатным хлеборобом Забайкалья. Вот строки одного из них от 30 марта 1974 года. К этому времени Михаил Николаевич был уже Героем Социалистического Труда.

«…Обновилось наше село. Только за последние годы хозяйство на свои средства построило среднюю школу, Дом культуры, детский комбинат, ремонтные мастерские, много жилых домов.

Счастливо, в полном достатке живут мои односельчане. И трудятся по-ударному. Задание пятилетки по продаже хлеба государству в прошлом году мы перевыполнили. Колхозу присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Вот уже на протяжении многих лет мы выращиваем устойчивые урожаи: по 20-25 центнеров зерна с гектара.

Наш колхоз сегодня – это экономически крепкое, оснащенное современной техникой хозяйство. Много в селе людей, для которых растить хлеб – высшее счастье, Фрол Пуртов и Анатолий Гордеев, Василий Пуртов и Павел Пыхалов, Владимир Пуртов и Михаил Бобрышев, многие другие односельчане чувствуют себя подлинными хозяевами на колхозной ниве, своими руками преображают родную землю, делают ее краше и богаче. Для них, как и для меня, моих однополчан по фронту, а ныне почетных колхозников Филиппа Иосифовича Сваткова, Дмитрия Антоновича Тонких, Василия Ивановича Кочмарева, для всех ветеранов, бойцов и пахарей, жизнь не может быть полной без труда, без забот о преумножении народного богатства.

Многие трудятся на полях и фермах целыми семьями. Всем нам: и ветеранам, и молодой смене хлеборобов – дорога земля дедов и отцов, каждая пядь которой полита их потом и кровью.

Я фронтовик и часто думаю о том, что, выращивая хлеб, мы укрепляем мир. В этом высокий смысл нашей работы, и в этом же, наверное, наше родство с солдатами, защитившими родную землю от врагов. А с какой любовью мы, фронтовики, вернувшиеся с войны к родному порогу, отхаживали запущенные колхозные поля! Ныне наше хозяйство носит звание «Колхоза высокой культуры земледелия».

Я считаю, хлеб и Победа по праву стоят рядом и связь между ними самая кровная. Если в вашем доме сохранились отцовы или дедовы письма с фронта, перечитайте их еще раз и вы заметите: в каждом письме солдат-фронтовик спрашивал: как там колхоз, как земля, как урожай на материнском поле? Там, на фронте, мы знали: не будет хлеба – не будет Победы. Ничем нельзя заменить хлеб наш насущный. Понимая это, мы стремимся взять от колхозной нивы все, на что она способна…»

“Весну он называл утром года”

Как-то шел с Михаилом Николаевичем широкой улицей его родного обновленного села. По обе стороны добротные брусчатые дома под шиферными крышами, с огородами и палисадниками. На пригорке новая восьмилетняя, утопающая в саду школа. Рядом двухэтажное здание колхозного Дома культуры, а дальше выросли целые две новые улицы. Просторные, светлые дома.

После войны

Домой дедушка вернулся в июле 1944 года по ранению. Всю дорогу, от Тбилиси до Сретенска, ему не давала покоя строка в документах: «Инвалид второй группы». Это в двадцать-то один год! Но как сошел с поезда, на душе полегчало. Домой пошел пешком, напрямую, через березовые перелески и колхозные поля. А как увидел на лугах одних стариков, женщин да детей, коров в упряжках, совсем о ранах забыл. Поля не узнал. Пырей задавил их. Подумал: «И тут будет горячий бой». В селе не досчитался многих домов: солдатки разобрали на дрова. Узнал о гибели односельчан. Не обошла похоронка и их дом: на фронте геройски погиб старший брат Степан.

Дед снова сел на трактор. Нелегко было, открылись раны, но он не слег в постель. Выдержал ту первую после фронта трудную страду, когда дневал и ночевал в поле, словно желая отогреть землю, заставить ее плодоносить вдвойне. И своего добился.

В мирные послевоенные годы дедушка стал знатным хлеборобом, Героем Социалистического труда, кавалером двух Орденов Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции и многих других государственных наград. Для него не было ничего дороже и роднее материнского поля, на котором он еще в пору своей комсомольской юности перед самой войной проложил первую борозду на известном «ХТЗ». В воспоминаниях соотечественников моего деда, Пуртова Михаила Николаевича сказано, что он всегда говорил: «Я считаю, хлеб и Победа по праву стоят рядом, и связь между ними самая кровная. Чем больше труда приложишь, тем краше поле. А еще не забывайте о том, что, выращивая хлеб, мы укрепляем мир. В этом высокий смысл нашей работы, и в этом же наше родство с солдатами, защитившими родную землю от врагов». Дедушка всем своим детям с самого раннего детства привил любовь к родной земле, к Родине.

Как к активному общественнику за опытом к нему приезжали хлеборобы из других хозяйств района и области. Их дом был полной чашей любви и уважения, двери которого были всегда открыты для каждого, кто переступал порог их дома.

Коренные вопросы жизни партии и своего родного народа обсуждал дед в качестве делегата XXIV съезда КПСС. Коммунисты Забайкалья с удовольствием оказали ему честь представлять вместе со своей делегацией нашу областную партийную организацию на высшем форуме Коммунистической партии. Огромной силы идейный заряд получил там дедушка. Съезд ему запомнился еще и тем, что в дни его работы ему вручили Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. Он также был депутатом Верховного Совета СССР.

В январе 1985 года наша семья, односельчане и все, кто знал дедушку, проводили его в последний путь. Смерть до срока оборвала его жизнь, потому что в молодости он полной мерой принял на свои плечи Великую Отечественную, а вернувшись израненным домой, совершил ещё один подвиг – трудовой. Но старые фронтовые раны, болезни, связанные с ними, взяли своё.

Мы – внуки, правнуки! Своим гордимся дедом,

Известен он на весь наш Забайкальский край:

Земли своей достойным гражданином,

Герой труда, хозяйственник, на плечи

Его легло немало… Он с ранних лет

Ни днем, ни ночью не жалея сил,

Трудился на полях, хлеба растил.

Односельчане-труженики вслед за ним

Готовы были хоть в огонь, хоть в воду.

Он памятью народною храним,

Как посвятивший жизнь свою народу.

Чтоб дать нам право жить на этом свете,

Дед шёл сражаться, грудью на врага,

Он пушку спас, идя в огонь атаки,

Себя в этой войне нисколько не щадя.

За то, чтоб звезды в небе нам сияли,

За то, чтоб на дворе цвела весна,

Сражался дед, и «за ценой не постоял он»,

Но непомерно высока цена…

Спасибо, дедушка,

Твой подвиг вечен,

Пока жива наша страна,

Ты в душах наших, в нашем сердце.

Героя не забудем никогда!